文:斎藤敬子 写真:斎藤敬子、函館市中央図書館、札幌市中央図書館、井出千種 編集:MKTマガジン

屈斜路コタンに暮らし、屈斜路をこよなく愛する齋藤敬子さんによる「カムイ」にまつわるエッセイ。カムイとはアイヌ語で「神」を意味します。アイヌの人々は、あらゆるものに「魂」が宿っていると考えました。植物、動物、火、水、道具でさえ、すべてがカムイ(神)なのです。その考え方から伝わってくるのは、感謝、共存、共生。現代を生きる我々にとって、忘れてはならない大切なことが詰まっているように思います。

今回の記事は「シㇼコㇿカムイ(樹木の神)」。アイヌの生活に樹木は欠かせないものでしたが、どのような思いで向き合っていたのでしょう。「樹木と大地に根ざしている」ことを再認識させてくれる、敬子さんの物語。お楽しみください。

「シㇼ コㇿ カムイ」とは、「大地を 持つ 神」

皆さんは、日常生活で「樹木」の存在を意識して暮らしていますか?

ふだんはあまり接点のない方も、MKT(摩周・屈斜路トレイル)を歩かれると多種類の樹木をご覧いただくことになります。前回もお伝えしましたが、MKTがある阿寒摩周国立公園の特徴として挙げられるのは「火山」「湖」そして「森」。火山の恵みとしての温泉(アイヌ語で「ヌー コㇿ カムイ」)に続いて、アイヌが「シㇼ コㇿ カムイ」(大地を 持つ 神)と呼んだ樹木について、今回はお話しします。

針広混交林。さまざまな樹種が観察できる。

食料、薬、衣料、燃料、生活用具、遊具、家材、舟材、狩猟・漁労具、儀礼用祭具…アイヌは生活するうえで、あらゆるものに樹木を利活用してきました。それは長年にわたって積み重ねてきた経験と伝承により、樹木それぞれの特性を見極めてきた結果です。もちろん過程では、笑えない失敗もあったはず。現代のように精度の高い分析機器などが無い中で、先人が樹木から受け取った知恵は、今を生きる私たちにとって、かけがえのない贈り物とも言えそうです。

樹木を伐る際に、祈りを捧げる理由

日常生活を送るうえで欠かすことのできない食料調達。まずは、人として食べられるものかどうかの判断が命がけになります。自然界の中には、人にとって毒となる相手は数多くあります。食べられるものとわかれば、必要程度の量を手に入れたいと思うようになります。植物採取にしても、鳥獣狩猟にしても、川海漁労にしても、持ち帰るための入れ物や仕掛けなどの道具類は、ほとんどが樹木から作られました。

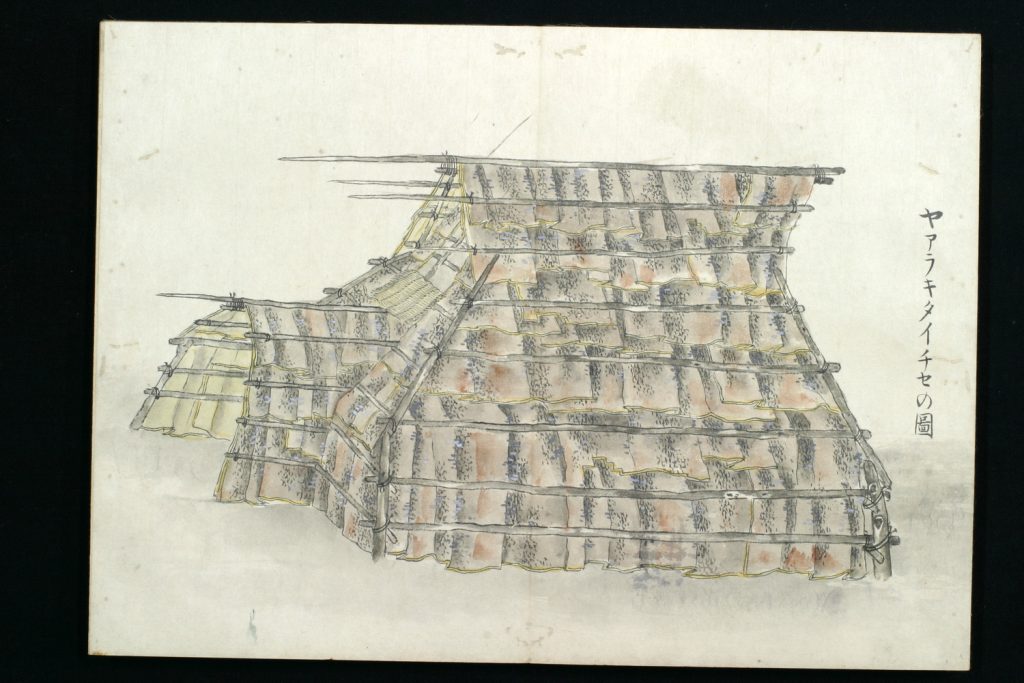

チセ(家)は数種類の樹木を組み合わせて建てられ、中には囲炉裏をしつらえ、アイヌにとって重要な存在のひとつであるアペフチカムイ(火の神)を迎えます。アイヌは山森で焚き木にする樹木を見つけると、「アペフチカムイの食料となる木をいただきます」と祈りを捧げて伐らせてもらったそうです。

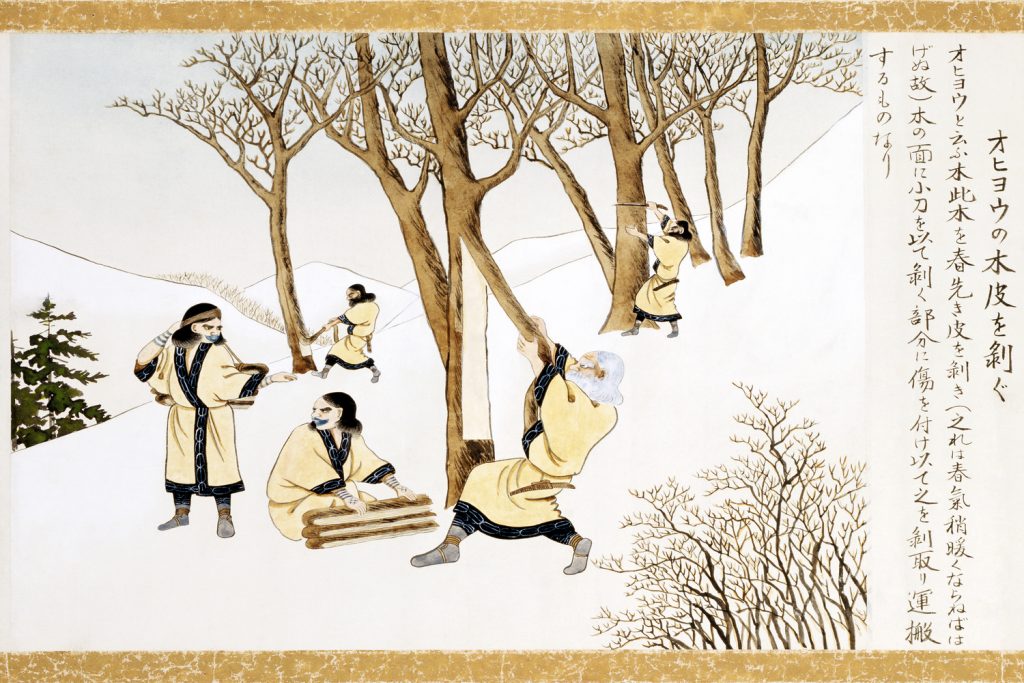

衣服の素材は、オヒョウなどの樹皮から

衣服や装身具は、気の遠くなるような細かく長い作業を経て、樹皮から織り出されました。おそらく何種類もの樹種で試したうえに、オヒョウやハルニレ、シナノキが向いていると判断したのでしょう。

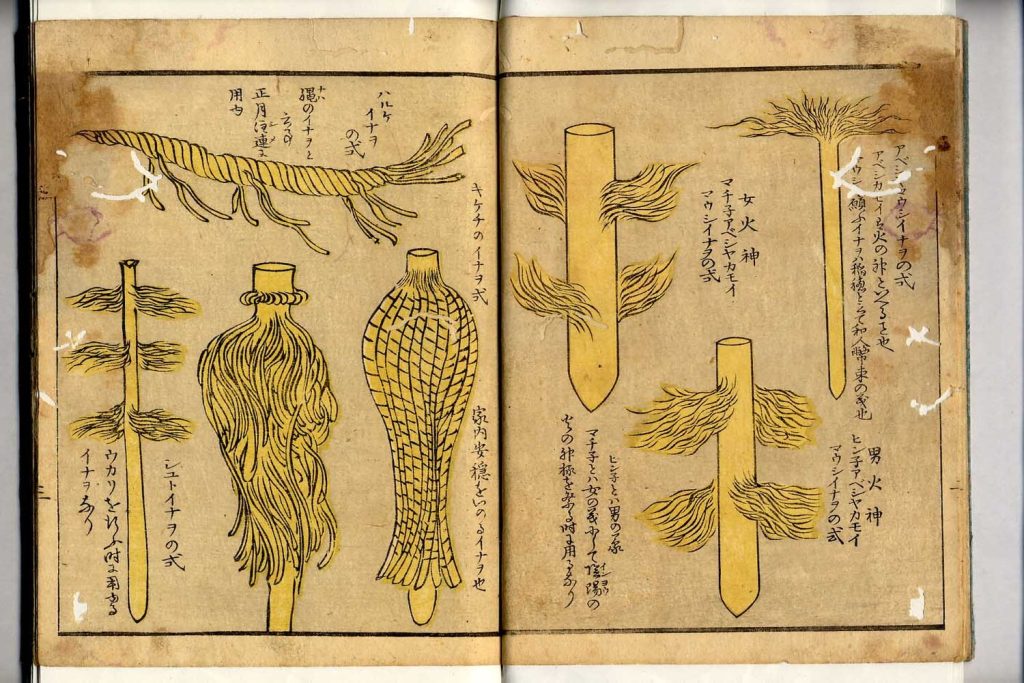

カムイとアイヌをつなぐ役目も

アイヌが行う儀式で欠かせないのは、イナウと呼ばれる祭具です。日本語では木幣と訳されますが、イナウはイナウというのが一番受け止めやすい感じがします。祈りを捧げるときに、カムイとアイヌの間をとりもってくれる重要な存在。再生力が高いとされるヤナギ、神の国へ行くと白金になるというミズキなどが用いられました。

すでにお気づきかと思いますが、アイヌは “生活するために、生きていくために、必要だったから” 身の回りに多くある樹木を利活用したのです。そしてそこには、作り手の思いや生活様式も反映されます。基本は手作りですから、似たものはあったとしても同じものは決してありません。

アイヌの世界観を表す際に特徴としてあげられるのは、このシリーズのテーマにもなっている「カムイ」との関係性です。動物もそうですが、樹木たちもカムイの国では人間と同じような姿、同じような生活を送っていると信じていました。容姿が美しく、アイヌの役に立つ樹木に対しては、 “素性(精神)が良い” という表現をします。木の幹は胴体、枝は手、根は足という言い方になります。木の皮は、木が着ている着物です。樹皮を剥がさせてもらうときは、「着物をお借りします」と言いながら、でも全裸にしないように一部を残し、残った一部の着物が風に飛ばされないよう木の帯を巻くといった丁寧さで扱います。アイヌにとっては丁寧というより、当たり前の行動なのでしょうが。

樹々が集まって存在している山というのは、樹々という着物をまとっているわけです。着物を着ていない状態の山は、つまり裸ということ。アイヌ語で裸のことをアトサ、山のことをヌプリと言います。MKT(のSection1「火山の道」)を歩いていると裸の山を見ることができますので、ぜひ注目してみてください。

“素性が良い木”の代表、「ランコ(カツラ)」

歩きながらできることの一つとして、私がおススメするのは “気になる木” との交流。いわゆる “推し木” を見つけてみてはいかがでしょう?

ちなみに、私の推し木はアイヌ語で「ランコ」。カツラという木です。高さが20~30m、太さは直径1~2mにもなります。年数を重ねたランコの迫力には、圧倒されます。アイヌがチㇷ゚(丸木舟)を造る材料にしたことでも知られています。木質が柔らかく、加工しやすいということで生活用具の制作にも多用された、“素性が良い木” の代表格。MKTでは仁伏半島や和琴半島で会うことができます。

これだけ重宝がられた木は、地名にも使われています。蘭越(らんこし)町は、アイヌ語のランコ・ウシ(カツラ・群生しているところ)が語源とされます。実はMKT沿いにもあります。今月(2025年10月)開通したばかりのルート=屈斜路プリンスホテル先は、ウランコシというアイヌ語地名が残る場所です。名前の通り、ここでは個性豊かなカツラの木が大勢いらっしゃいますので、対面を楽しんでください。

樹木が大地を“持つ”ということ

アイヌの暮らしぶりを知れば知るほど、アイヌ文化は樹木とともに形成されてきた文化なのではないかと感じます。

アイヌには、「人間というものは胴体が土、髪の毛は草、骨は生木から作られた」という伝承があります。年をとると腰が曲がっていくのは、ヤナギの木から作られたからだ、と。そして死ぬと土へ還っていくことになるのだ、と。アイヌと樹木は、お互いに一生を支え合って生きてきたのです。

人間と同じように言い表すとしながら、樹木を指すアイヌ語「シㇼコㇿカムイ」は大地に“立つ”ではなくて、大地を “持つ” と訳されています。しっかり持ってもらうことで、山を守り、森を守り、ひいては川や湖を守り、動物たちを守ってくれているのではないでしょうか。あらゆる生命の源になり得るのがシㇼコㇿカムイだとすれば、私たち人間は、樹木が大地を持てなくなるような状況に追い詰めてはいけないのだと、強く感じています。

MKTで、心が揺さぶられる木と巡り合えますように。